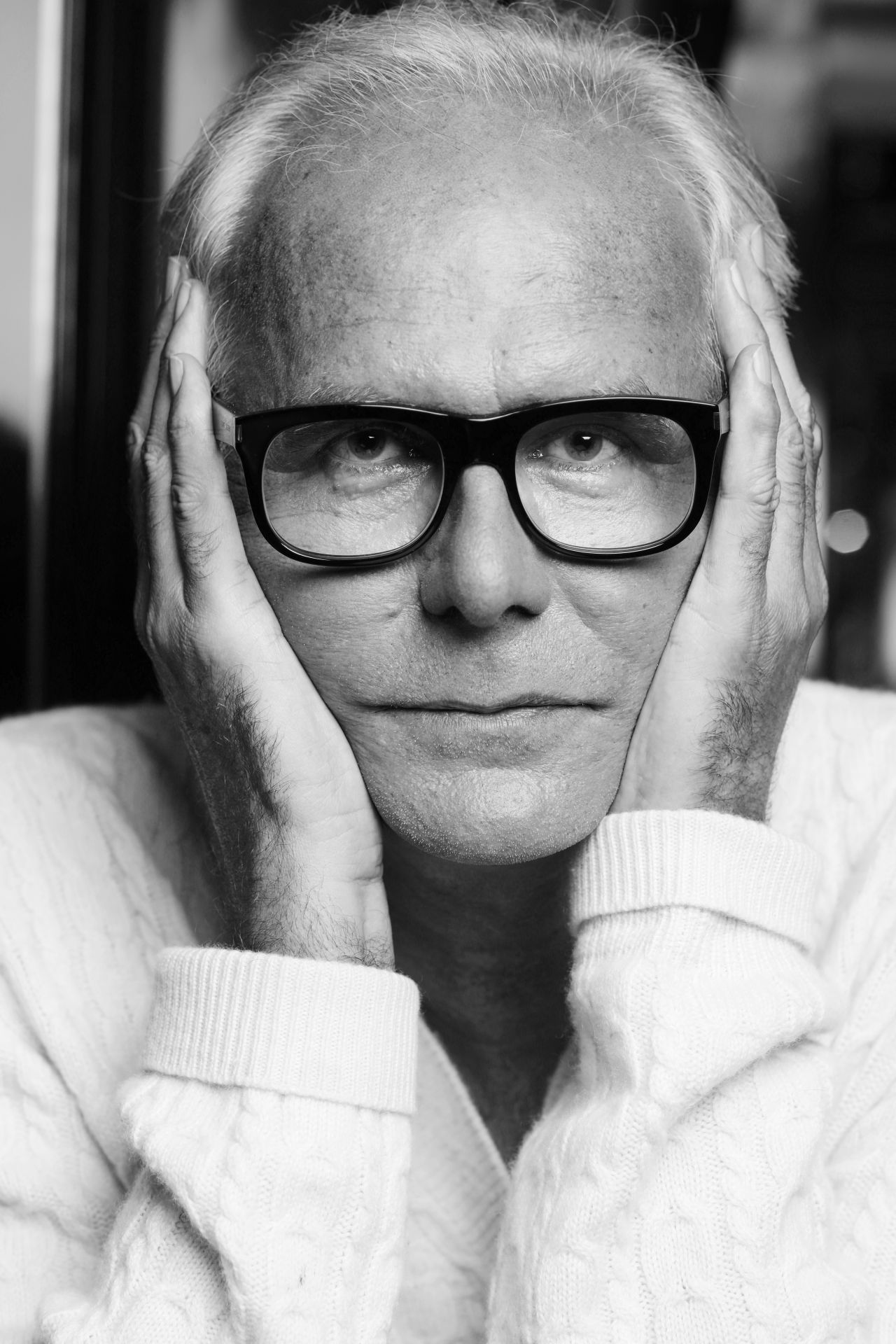

Harald Schmidt im Interview

Der Mann, der in einem Salon des Kölner Excelsior Hotel Ernst Platz genommen hat, sagte vor zehn Jahren: „Natürlich kann ich nicht aufhören und halte mich für unersetzbar. Ich bin keiner, der unter Palmen sitzt, sich selbst zuprostet und sagt: ‚Ich bin der, der den richtigen Zeitpunkt für seinen Abgang erwischt hat.‘ Nach einem Jahr würde mich die Langeweile töten.“ Der angekün digte Tod ist nicht eingetreten. Der Fernsehpensionär Harald Schmidt feierte im August seinen 60. Geburtstag und scheint seinen Frieden gefunden zu haben. In den kommenden drei Stunden sagt er keinen Satz häufiger als: „Ist doch eh alles scheißegal.“

Herr Schmidt, was gehört ins Leichenschauhaus des Luxus?

Inlandsflüge. Sie sind nur lästig und gehören verboten. Segways auch – wenn man sie denn als Luxus bezeichnen will. Bei den Fahrern herrscht Humorzwang. Man ist frivol lustig und hat ein Schild vorn drauf: „Ich mach’s imStehen.“MountainbikesundRennrädergehören auch verboten. Ich fühle mich nicht durch Terroristen gefährdet, sondern durch Radfahrer, die mit Höllen geschwindigkeit durch die Stadt fahren.

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste bewusste Marken entscheidung?

Eine Levis Jeans. Lacoste hatte ich nie, weil ich zu der Zeit gesinnungsmäßig Black Panther war. Lacoste trugen nur die, die im Tennisclub waren. Und Zahnarzt Ernst Platz genommen hat, sagte vor zehn Jahren: kinder. Und der Zahnarzt selbst natürlich. Als ich bei der Milliardärswitwe Gabriele Henkel zu einer Feier eingeladen war. Ich wurde am Münchner Flughafen von einem Fahrer abgeholt und in ein Schloss der Familie chauffiert. Den Lebensstil, der mich dort erwartete, kannte ich nicht. Am meisten überraschte mich, dass man die Gastgeberin gar nicht sah. Ich bin aufgewachsen mit: „Schön, dass ihr da seid. Kommt rein, wir haben Kaffee gemacht. Wie war die Fahrt? Ihr könnt das Bett haben, wir schlafen auf der Couch.“

Wann fiel Ihnen erstmals auf, dass Luxus eine Last sein kann?

Als ich ein Ferienhaus auf Mallorca hatte. Wenn ich hinkam, war ich die ersten Tage ausschließlich mit Reparaturen beschäftigt. Nach einem Jahr habe ich das Haus mit enormen Verlusten wieder verkauft – unter Renditegesichtspunkten ein großer Fehler, aber eine der weisesten Entscheidungen meines Lebens. Nie wieder ein Ferienhaus! Gibt nur Ärger.

Wann ist Ihnen der abnehmende Grenznutzen von Geld klar geworden?

Als ich Milliardäre kennenlernte, die Tag und Nacht in ihrem Büro sitzen. Martin Schulz hört es nicht gern oder weiß es nicht, aber so ein Milliardenvermögen ist wahnsinnig viel Arbeit. Sie müssen ein Family Office betreiben, es muss dauernd irgendwo investiert werden, sie müssen die eigenen Kinder aus dem Geschäft raushalten. Dieser Belastung wären die wenigsten von uns gewachsen.

Bekommt Geld erst dann Sexappeal, wenn es in Luxus umgewandelt wird, oder kann auch ein Stapel Pfand briefe sexy sein?

Sichtbarer Luxus ist ja doch eher im orientalischen Raum zu Hause. Die paar wirklich reichen Leute, die ich kenne, sitzen hinten im Flieger und kochen daheim Marmelade ein. Bei denen geht es darum, dass irgend welche Wälder gepflegt werden müssen oder dass Brauereien an die neue Zeit angepasst werden.

Warum wirkt Reichtum oft so armselig?

Die Frage ist, ob ein Mensch Interessen hat und dann irgendwie zu Geld gekommen ist oder ob er reich geworden ist um des Reichseins willen. Ist Letzteres der Fall, nimmt man besser die Beine in die Hand. Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern von Vulgarität. Er war von Anfang an ein Fluchtversuch vor der Mühsal und der Monotonie des Lebens.

Was hat Ihre Entscheidung geleitet, eine grüne Jaguar Limousine zu kaufen?

Dieses Auto ist für mich der Inbegriff meines Klischee Englands. Nach 16 Jahren ist es in weiten Teilen runderneuert, weil ich ein unglaublich schlechter Fahrer bin. Ich habe schon halbe Parkhäuser abgerissen beim Versuch, durch eine enge Kurve von Deck zwei auf Deck drei zu kommen. In der Adventszeit hat es mir mal in einem Parkhaus die halbe Seite weggerissen. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Da wurde es dann bös aggressiv hinter mir, weil alle noch den neuesten Flachbildfernseher kaufen wollten.

Was gehört zu den Paradoxien des Luxus?

Die Unfähigkeit zur Muße. Luxus lässt sich nur mit Zeit und Ruhe genießen. Beides haben Funktionseliten aber nicht. Die besten Luxuskunden wären Arbeitslose und Alte, weil sie beliebig über ihre Zeit verfügen können.

Im kommenden Jahrzehnt wird es 400 Millionen Luxuskunden geben. Was verspricht dann noch Dis tinktionsgewinn, wenn der Luxus dabei ist, sich totzusiegen?

Eher ein maßgefertigter Regenschirm als ein Bugatti Chiron für 2,7 Millionen Euro. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wer den fährt. Wer so ein Auto hat, hat auch einen hellblauen Bentley. In London habe ich viele davon gesehen. Die Chauffeure sehen aus wie ich, hinten drin sitzt ein Araber Anfang 20 mit einem diamantbesetzten Handy und lässt sich zum Restaurant um die Ecke fahren.

Sie sind gerade 60 Jahre alt geworden. Was ist für Sie heute Luxus?

Da kann ich nur mit einer Binse antworten: Unabhän gigkeit, freie Zeit, Stille, Konzentration, Unerreichbar keit, selbst darüber entscheiden, was Aufmerksamkeit verdient und was nicht. Mein größter Luxus ist es, als Autofahrer Fußgänger auch da rüberzulassen, wo ich sie gar nicht rüberlassen müsste. Ich muss immer vier mal winken, weil die das nicht kapieren, dass jemand Zeit hat. Hinter mir wird dann jedes Mal aggressiv gehupt. Wenn ich im Supermarkt sehe, dass einer noch schnell hinter dem Regal vorkommt, um vor mir an der Kasse zu sein, ziehe ich bewusst meinen Einkaufswagen zurück und sage: „Bitte nach Ihnen.“ Mehr Luxus geht eigentlich gar nicht.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb: Alle Men schen zerfallen, wie zu allen Zeiten so auch jetzt noch, in Sklaven und Freie; denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave, er sei übrigens, wer er wolle: Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Ge lehrter. Was sind Sie nach Nietzsches Definition?

Soweit man das sein kann: ein freier Mensch. Ich muss bei keinem Sender was abliefern und kann über meinen Tag selbst bestimmen – es sei denn, ich bin Springer im familiären Bereich. Wenn die Schule anruft und sagt, ein Kind von mir hat Bauchweh, bleibt Vati zu Hause.

Wer Sie heute nach Ihrem Beruf fragt, bekommt als Antwort: Flaneur. Füllt es Sie aus, spazieren zu gehen?

Ja, den Alltag zu beobachten empfinde ich als Glück. Ich kann staunen, wie Leute zu Rewe reingehen oder was sie auf dem Bahnsteig in ihr Handy sprechen. Ein Jesuitenpfarrer hat mir erzählt, Manager wollen eine Woche Stille, um hinterher noch mehr Manager zu sein. Dieses Aufstiegsgestrampel ist für mich die Definition von Langweile. Wenn ich im Café sitze, bin ich einer der wenigen, der noch auf die Leute guckt. Fast alle glotzen bloß noch aufs Handy. Die Versklavung durch das Digitale ist phänomenal. Das Tolle ist, es ist frei willig. Deshalb ist es kokett, wenn die Leute behaupten, Zeit sei der wahre Luxus. Die meisten empfinden freie Zeit schnell als Leere und Langeweile.

Wie reagieren Sie, wenn ein Bekannter von Ihnen sagt, er achte fortan auf Entschleunigung, Achtsamkeit und Selbstfindung?

Ich sage: „Du hast wohl Hirschhausen gelesen! Und viel Vergnügen bei der Selbstfindung.“ Die meisten, die sich selbst gefunden haben, stellen verblüfft fest, dass da gar nichts ist.“

Ein Deutscher besitzt heute im Durchschnitt rund 10 000 Dinge. Wer gibt mehr Geld für Unnötiges aus: Sie oder Ihre Frau?

Die gute Entwicklung von DHL liegt maßgeblich an meiner Frau. Bei uns werden unfassbare Mengen Pakete angeliefert. Obwohl ich aus Faulheit gern direkt aus dem Wasserhahn trinke, stehen bei uns massenweise Trink gefäße und Krüge herum. Aber da kümmere ich mich nicht drum. Ich habe mal den Ehetipp open budget gelesen. Dann gibt es auch nie Streit um Geld. Ich selbst kaufe so gut wie gar nichts. Mein Ideal ist eine Kloster zelle. Ich male mir aus, wie befreit ich ohne den belas tenden Krempel wäre. Kaum etwas zu besitzen ist das neue Schlanksein.

Heute gilt es bei vielen als cooler, mit den Dingen an zugeben, die man nicht mehr besitzt oder aus Prinzip nie besessen hat. Wahre Snobs haben zum Beispiel kein Smartphone. Was haben Sie aus Ihrem Leben entsorgt?

Ich hatte noch nie ein Smartphone. Mein Nokia Handy habe ich vor sechs Jahren im TelekomShop in Wyk auf Föhr gekauft. Das Modell war bei Landwirten beliebt, weil es runterfallen kann, ohne kaputt zu gehen – auch in die Jauchegrube.

Was, wenn Sie unterwegs ins Internet müssen?

Dann rufe ich Frau Korbmacher an, meine Managerin.

Wie sähe eine Harald Schmidt Show zum Thema Die Zukunft des Luxus aus?

Ich würde mit einem sehr luxuriösen Kreuzfahrtschiff eine Weltreise machen und dann nur dreimal von Bord gehen, weil man eh schon weiß, was einen in den Häfen erwartet. Wenn ich mit dem Traumschiff unterwegs bin, gehe ich öfter um drei Uhr nachmittags pennen und lasse die anderen auf einen Tempel steigen. Dann habe ich 300 Mann Besatzung für mich allein. Da muss sich ein Abramowitsch anstrengen.

Empört einen Luxus nur in unwürdigen Händen?

Ich war im Frühjahr mit dem Traumschiff in Kapstadt. Gegenüber lag die Octopus, die Yacht des MicrosoftGrün ders Paul Allen. Auf dem Deck wurden zwei Hubschrau ber von Monteuren gewartet. Wahrscheinlich hatte der Chef gesagt, er fliege für vier Stunden nach Kapstadt ein und wolle an Bord zu Mittag essen. Eine Yacht lohnt ja erst ab 30 Mann Besatzung. Darunter ist es peinlich. Die Yacht muss hochseetauglich sein, weil sie mittler weile der wichtigste Wohnsitz für den Oligarchen ist. Man ist unabhängig von unschönen Volksentscheiden oder Systemwechseln, man kann eine kleine Raketen batterie mit sich führen, und das Internet ist schneller als in weiten Teilen der Bundesrepublik. Wenn Sie je manden auf einer Yacht mit einem Model sehen, ist es mit Sicherheit jemand von Borussia Dortmund, der die Yacht für einen Nachmittag gemietet hat, um ein biss chen aus dem Hafen rauszufahren.

Sind Kreuzfahrten intelligenter Luxus?

Ja, die Kreuzfahrt wird wegen der alternden Gesellschaft eine Lebensform der Zukunft sein. Man verlässt im Grunde ja auch Deutschland nicht, hat ein Fünfsternehotel immer dabei und ist vor politischen Unruhen auf dem Festland sicher.

Was ist für Sie persönlich das Kreuz von Kreuzfahrten?

Die Landausflüge. Aber die mache ich ja nicht. Mich interessiert nur das Ein und Auslaufen. Den Klassiker erleben Sie bei einer Mittelmeerkreuzfahrt. Anlegen in Livorno, fünf Stunden im Stau stehen, um die Uffizien in Florenz zu besuchen, umdrehen, weil 5000 Leute vor einem warten, dann fünf Stunden Stau, um zum Schiff zurückzukommen. Zur Schattenseite einer Kreuzfahrt gehört auch, dass Sie mindestens 200 Spontanphiloso phen an Bord haben. Wenn Sie bei Windstärke sieben an der Reling stehen, kommt mit Sicherheit einer im Anorak und sagt: „Da merkt man erst, wie klein man ist, oder?“ Dazu muss ich nicht auf ein Schiff. Das hätte ich dem auch beim Einchecken sagen können.

Der Zeit Feuilletonist Ulrich Greiner schrieb unlängst: Nichts ist billiger und leichter, als eine Meinung zu haben. Je dümmer ein Mensch ist, umso mehr Meinungen hat er. Und je gründlicher er eine Problemlage durchdacht hat, umso schwerer wird es ihm fallen, eine Meinung dazu zu haben. Gehört Meinungslosigkeit zum intelligenten Luxus?

Nein, ich bestehe nur aus Meinungen und finde das toll. Meinungslosigkeit wäre übrigens auch das Ende der Zeit. Ich finde es wahnsinnig angenehm, wenn eine Meinung nichts mit Fachkenntnis zu tun hat. Auf einem Grillfest den Satz zu hören: „Bald nehmen uns Roboter auch den letzten Arbeitsplatzweg“,macht mir gute Laune.

Unter den Armen kann man lange nach Predigern der Enthaltsamkeit suchen. Ist Postmaterialismus ein Luxus für Reiche?

Ja, nur wer viel hat, glaubt, mit wenig auskommen zu können. Und nur wer wenig hat, weiß, wie viel man braucht. In Malawi weiß man gar nicht, was Postma terialismus ist. Denen kommen Sie besser nicht mit Askese, Minimalismus. Aber warten wir noch ein paar Jährchen, bis die Freunde aus China und Indien zu uns kommen. Dann wird sich die Geschichte drehen. In Stanford und Cambridge pennen die Studenten aus Asien während der Prüfungsphasen in der Bibliothek mit Schlafsack und Reiskocher. Aus ihren Reihen kom men die Topabsolventen. Bei uns dagegen bricht ein Drittel aller Studenten ab, weil ihnen das Studium zu anspruchsvoll ist. Deshalb wird sich bei uns das Ver hältnis von Koch und Kellner drehen. Das gefällt mir.

Die Deutschen werden weniger und immer älter. Was folgt aus dieser Schrumpfvergreisung für den Luxus?

In Japan pflegen 70Jährige 90Jährige. Vermutlich wird das neue Luxusattribut die blutjunge, rassige Altenpflegerin aus Beitrittskandidatenländern sein – arm candy für Opa.